初审编辑:聂冬梅

责任编辑:刘进

大众网记者 王晓姝 菏泽报道

近日,潘鲁生获得“花开盛世”2024中国牡丹之都牡丹艺术类卓越贡献奖。潘鲁生现任中国文联副主席,中国民间文艺家协会主席,山东省文联主席,山东工艺美术学院名誉院长等。

获此殊荣实至名归,40余年来,他是民间的“驻守者”,心系菏泽艺术事业的发展,用自己的所学倾尽全力为菏泽作出贡献。

生于斯长于斯从“被启蒙者”到“民间保护者”

潘鲁生出生在山东菏泽曹县的村庄里,11岁时,潘鲁生加入曹县文化馆的美术班,跟随老师高启明体验笔墨、认识国画,走进“美术”的大门。两年后,高启明老师带他参加山东省少年儿童画展,潘鲁生第一次到达济南,开始认识这座将见证他漫长艺术生涯的城市。1980年,潘鲁生入学山东工艺美校,同年级的42名学生年龄差距较大,思想活跃、个性独特,但都好学上进。他们一同读书上课、写生创作、讨论交流,共同经历了从工艺美术专业向艺术设计专业转型的变革。

在上世纪90年代的时候,随着社会生活环境的变化,他发现当时所处的环境发生变化了,我们的一些东西开始被抛弃。大到我们的居住环境,传统村落给抛弃了,小到我们日用的家具生活用品给抛弃了。这些现象让他心里产生了很大的触动,也许在乡村成长,对家的记忆的触动,让他从这时开始正式开始踏上漫漫的民艺保护和研究之路。潘鲁生曾说,上个世纪90年代,一段时间他就是个拾荒者,到处把人家丢的东西拾起来。

1997年,潘鲁生提出“民间文化生态保护”的命题,呼吁像保护自然生态环境一样,保护行将消逝的手工文化和传统。过去40多年间,潘鲁生走遍大江南北、海峡两岸上千个村庄,访谈数千位民间艺人,留存几百万字文字资料。

冯骥才与潘鲁生

冯骥才先生在为《到民间去》展览所作的序言中,这样评价潘鲁生:“只有人在民间、心在民间,他的学术才充满活力;只有深爱民间、心爱民间,他才会不断地呼吁‘到民间去’;只有和自己的人民与文化在一起,才称得上真正的学者。”

正是这样一位学者、艺术家、教育家,他以毕生之力保护和研究民间艺术,将传统民艺与现代创作巧妙融合,力推美术教育与人才培养,让不计其数的民间艺术,从濒临消失的危险边缘重新回到公众视野,在新时代焕发勃勃生机。

漫漫艺术路与满满乡愁

“鲁”是父母安放在潘鲁生名字里的乡愁。不论去到何处,忙于何事,潘鲁生总怀着一份深厚的乡情。

潘鲁生不断地为菏泽乡村文化建设及产业发展提供技术支持和发展思路。他曾多次回菏调研木雕、刻瓷、牡丹文化产业的发展、非遗保护传承情况、木版年画、郓城剪纸、巨野书画等并开展调查研究,并形成一系列研究成果。

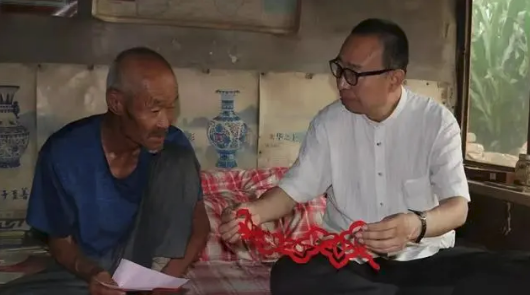

1994年,在曹县调研桃源花供

在潘鲁生看来,民间艺术代表着一种生活的温情,承载着人们对家乡的记忆,是民间文化的物化形态。从出生母亲为孩子缝制的第一件百家衣,到田里使用的农具,那些看似寻常的家把什、老手艺、旧物件、村小调,都弥散着时光的灵晕,深藏着我们的传统,饱含着我们的文化。潘鲁生还于2023年出版《家乡散记》甄选了作者这些年述说家乡风土人情的文稿,汇而成集。

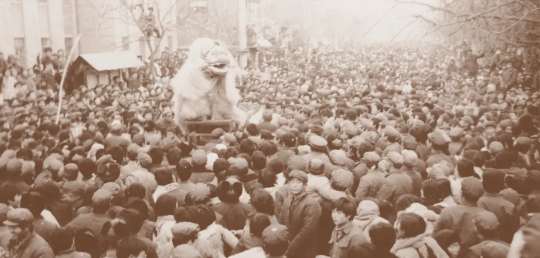

上世纪七十年代,曹县县城的舞狮场面

上世纪九十年代,与南京艺术学院专家在曹县调研桐木工艺

潘鲁生几十年来从事民艺研究和艺术创作,离不开家乡风土人情的哺育。民艺是“民”之“艺”。多年来,凡所注目处,有“艺”也有“民”,有生活也有人心。

上个世纪70年代末,潘鲁生在曹县的工艺美术公司工作,那个时候就开始把织机这种经线和纬线交织的这种传统工艺和生产生活用品有机地结合起来,开始做出口产品,创造性转换,创新性发展,给新的生活赋予一种新的生命。

2020年9月,在曹县听枣梆

2020年1月,调研菏泽定陶区柳子剧团观看柳子戏

在潘鲁生印象中,家乡不仅有黄河滩的波澜壮阔,还是个“戏窝子”,家乡戏的唱词念白,有熨帖的韵律回响。潘鲁生打小爱看戏听戏,其实民间的戏文故事、形象仪态、曲韵节奏,都与民间美术有着千丝万缕的联系。近年来,他对菏泽大平调、两夹弦等戏曲种类进行调研,也研究民间戏曲的服饰装扮、人物形象等,让菏泽传统戏剧充分展示其艺术价值,完全融入现代生活。

2020年在中国国家博物馆举办的“记住乡愁—山东民艺展”展览现场,该展览展出了潘鲁生收集的1500余件(套)作品

潘鲁生对虎元素情有独钟。山东工艺美术学院中国民艺博物馆收藏了他捐赠的大量藏品,展厅入口就陈列着几只集祥云、牡丹等吉祥元素于一身的五色布老虎。潘鲁生介绍说,自然界中老虎是凶猛的,但老百姓寄予了它辟邪求吉的寓意,让民艺作品中的老虎变得憨态可掬。潘鲁生的纤维手绣《福虎镇宅》也是以民间剪纸中的虎为原型,汲取剪纸、版画、刺绣等民间艺术造型特征,通过拼贴透迭手法创造出一种全新的意境。

2018年上合组织青岛峰会上,在宴会厅迎宾大厅与会各国领导人合影留念的背景墙上,巨幅工笔牡丹画《花开盛世》勾勒严谨、工整典雅、色彩绚丽、雍容华贵,让人赞叹。这幅画作正是在潘鲁生的设计指导下,由家乡菏泽的10位农民画家共同绘制的。那一刻,凝聚着中国农民艺术才华与生活智慧的画作在国际交往舞台上熠熠生辉。

2019年8月,调研曹县江米人工艺

2021年10月调研曹县汉服产业

潘鲁生运用鲁班线元素设计的服装。摄影 段崴/人民画报

2023年8月,潘鲁生回菏泽参加论坛时曾说,他深知家乡文化底蕴深厚,传统工艺资源丰富,如何把家乡的传统文化资源转化为生活产品,服务社会需求,一直是他的一桩心事。新中国成立后,曹县的工艺美术生产迈上新的台阶,仿古画工艺、羽毛画工艺、绢花工艺、制镜工艺、桐木工艺、编织工艺、服饰工艺等形成规模,出口创汇,发挥了重要作用。新时代,曹县的汉服、木作、柳编、面人、纸扎等特色工艺再启航,在中华优秀传统文化传承发展、国货国风形成浪潮、开启新的发展空间的过程中,在潘鲁生多次回菏的指导下,把握机遇,探索创新,成为全省乃至全国的“手造”亮点。

潘鲁生于《美在乡村》一书中写道:“我热爱乡村生活,热爱家乡风土人情,热爱作为我们民族文化家园的一个个乡村,乡村里文化的传承、精神的滋养、情感的维系是大地般坚实的支撑。”

(文章综合自:央视新闻 人民画报社 中国青年报等)

初审编辑:聂冬梅

责任编辑:刘进