一代人有一代人的乡愁。在我离开鲁西南的那个小山村后多年,发现城里的人多半也是从某个农村走出去的。而对于上世纪80年代前出生的人,每个人的记忆里似乎都有一条波澜不惊的小河。

前商村三面环山,唯独西边是开阔的平原,傍晚时分人们能看到夕阳西沉,直坠下地平线。沿一条土路穿过庄稼地向西三里处,有一条南北流向的小河,那是我们童年时的乐园。村里人管这块地方叫河沿儿,主要是指种地的区位。在靠天吃饭的贫瘠岁月里,这条河灌溉了大片庄稼,让人们得以就着咸菜饱吃馒头。

这条河留给我们的回忆全是美好的。很小的时候,村里的劳力(男性劳动力)每年都会有一项任务,挖河。我没有见到过挖河的场景,却听父亲说,中午喝了羊肉汤,二敏子不吃羊肉,全都拨给了他。那年月菜里有点未化的猪油都是难得的美味,挖河竟有这样的优待,听得我直咽口水。

夏天的时候,我们会在午饭后结伴去河沿儿洗澡。走在路上从来不会觉得热,因为我们马上要跳到河里去,像是听到前方梅林的召唤。洗澡的地方有一座桥,下面是拱形,桥面是一个一米半高的通水渠。河水是清澈的,倒映着两边的芦苇徐徐流动,像那时的光阴缓慢悠长。河边有小的鱼虾成群游动,偶有两三寸长的穿条子划过水面,随即慌张地游走了。

小伙伴们迅速脱光衣服,赤条条跳进河里。游泳的姿势只有两种,狗刨和仰泳。仰泳只是在游累了才用的,一般都是标准的狗刨。因为不会换气,多数用棉花塞住了鼻孔和耳孔,一个个胀起嘴,忽而长吐一口气,双手在水下紧张地划水,两脚拍打着水面,拖起一阵水花,像喷气式飞机,又像满载负荷的拖拉机。

水性好的孩子会跑到桥上去,依次往水里跳。桥面到水面有两三米高,大家都是头朝上脚朝下直挺挺地跳下去,有的怕呛水在半空中用一只手捏住鼻子。入水时溅起很大的水花,桥上的孩子都会静静等一团黑发浮出水面再往下跳。有次和我同班的小A和他上五年级的哥哥小B一块去洗澡,小B穿着裤头从桥上跳下去,入水的时候裤头被打烂了裆部,回去的时候他硬是穿上了小A的裤头,小A只能骂着哥哥光腚回了村。

很长一段时间我都不会游泳,只能在浅水里扑腾。跟我玩得最好的小军总拉住我就往深水里游,任凭我喝了水大声呼喊从不停止,像发疯了一般。我一直没想明白他为什么这么疯狂,也只能跟他做岸上的朋友。在浅水扑腾了很长时间,我才学会了潜水,头却始终抬不起来,于是非常羡慕那些像狗一样胀着腮游泳的人。

有一天刚下过雨,河水涨了不少,我在水里泡了一阵,跟他们上了桥。桥的外侧有凸出来的石阶可以站立,我们五六个光腚的孩子齐整整站着。也许因为都没有穿衣服,小C把我当成了小D,一把把我推了下去。我落水后连喝了几口水,双手不断向下压水,身子很快浮了上来。我甚至听见小C跟小D说,你水性好快去救他吧!孩子们都知道救人往往会被死抱住,弄不好谁也出不来,最终他们焦急地在桥上看着我在水里挣扎,都没敢跳下去,就连在河里游着的孩子也慌忙爬到岸上。这次意外非但没有给我幼小的心灵带来伤害,甚至还带来了惊喜。我在他们惊恐的目光中,竟然以狗刨的姿势游到岸边,从此我的头抬起来了!一个资质低下的人终于像狗一样刨着水,拖着长长的水花骄傲地游着,再也不做水下的潜伏者。

多年后我经历了一些世事,听到汪峰唱着“生命就像一条大河,时而宁静,时而疯狂”,我想他唱的一定是城里人的生命。我想起记忆中的那条小河,它始终宁静从未疯狂,就像前商村人的一生,徐徐流动,平缓悠长。

河边有一个简陋的石头房,看河人来顺就住在那里。我们只知道他是个光棍,却不知道他到底要监管什么,反正他从来不管我们。只有一回,年龄大些的怀群将一个雷管扔到河里,我们听到沉闷的一声轰响,分明看到石桥晃了一下。河中央有大量水泡从下面冒出来,一条一尺多长的大鱼露着洁白的肚子浮上水面。来顺说,看你把桥炸塌了!语气却并没有动怒。怀群刚要下水,却见那鱼缓慢地翻过身子,潜到水下去了。

来顺住的房子还在,人已不知踪影

我们抓不到河里的鱼,却常常能捉住树上的鸟,桥西边的树上就有很多野鸽子的窝。野鸽子跟家养的鸽子长得几乎一样,只是羽毛都是高贵的灰色。我和忠勤看到一棵树的顶部有一只野鸽子露着头趴在窝里,忠勤很麻利地爬了上去。在离鸽子只有不到半米的时候,他降低了速度,慢慢地向上爬。野鸽子和忠勤对视着,一直不飞走。直到忠勤伸出手,将要抓住它的时候,它才扑腾起翅膀飞走了。

忠勤从窝里抓出两只幼鸽,分给我一只。这种鸟不能养大,就野兔幼崽一样,只要它有了能力,就一定要逃走。抓来的幼鸽很快被我们吃掉了。如今,我全然不记得鸽肉的味道,那只母鸽与忠勤对视的眼神却怎么也忘不掉。

我有20年没有去过河沿儿了。上个周末回老家,我骑三轮车带上7岁的侄子穿过绿油油的麦地来到这里。那座拱形的桥仍然横跨在河上,河里却全没了水,两边的芦苇也少了许多。来顺住的石头房耐住了风吹雨打,看起来并没有什么破坏,只是来顺早已没了踪影。河西边的田地中央,有两处工厂正在修建,机器的轰鸣在田野里格外分明。

我沿着桥上20公分宽的水泥面走向河对岸,侄子在下面跟着。我问他你敢不敢走上面?他说不敢。我问他你会爬树吗?他说不会。他不知道我为什么带他来这个干涸的小河,他怎能知道当年在这里有我们多少童年的欢乐。

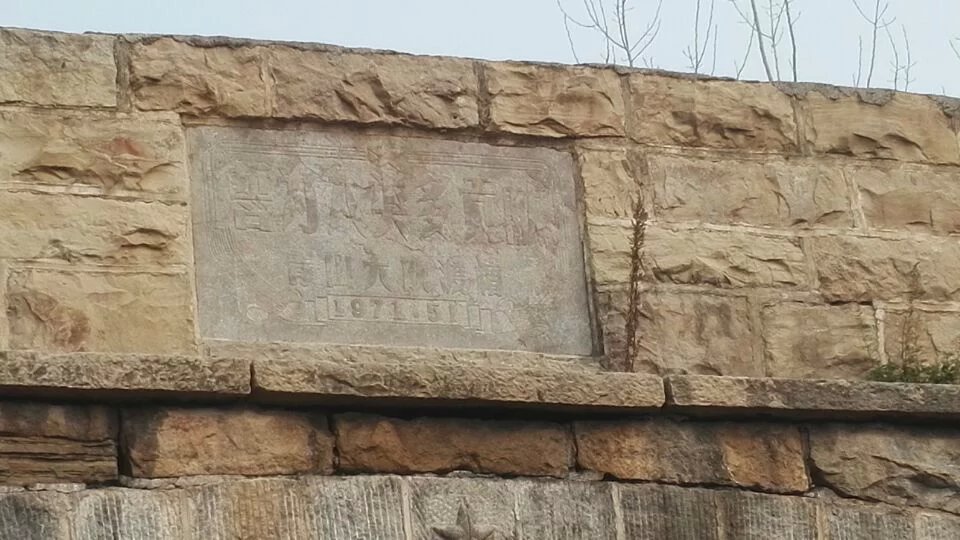

我站在河的中央仰望这座小桥,发现它的造型很美,像一个男人伸出的臂膀,可以抵挡任何风雨。我第一次看到桥身中央镶有一块刻字的石碑,上书“多为人类做贡献”,石碑上还记录了桥的生日:1971年5月1日。若每座桥都有情感,它们定然渴望与水相伴一生罢,在它44岁的光景,河枯水断,该是怎样的孤独!