大众报业集团主办

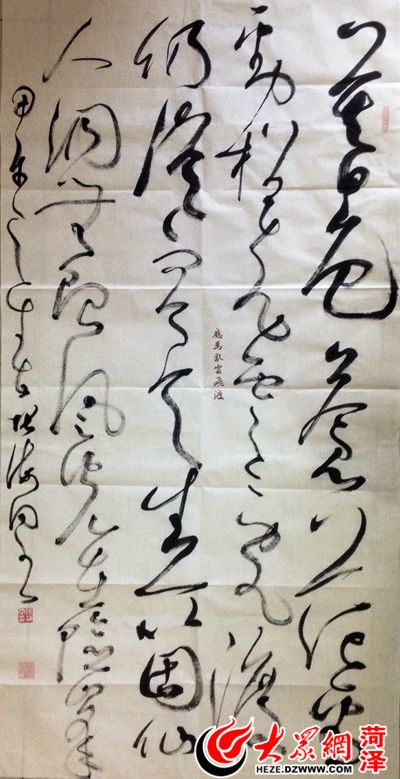

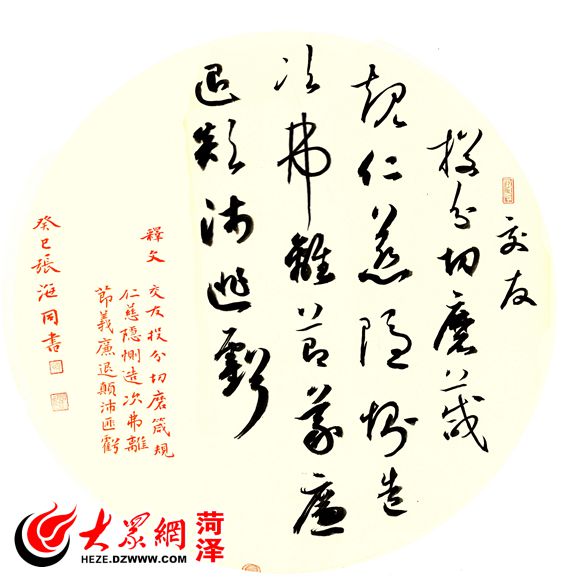

博采神会境独出——书法家张海同印象

2014-05-12 10:51:00

作者:赵统斌 来源:大众网菏泽频道

未曾谋面之前,经常有人向我提及张海同和他的书法,几乎众口一词,全是“正能量”。这使我对他的期待渐次增高,急欲一见的想法也更加强烈。几次小酌之后,那些“正能量”的评价,得到了明晰的印证。

鏂伴椈鐑嚎锛�0530-5122000 鏂伴椈閭锛歞zwhzjzz@126.com

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。 2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。 4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

|

鍏充簬鎴戜滑 - 鎶ヤ笟闆嗗洟 - 鐗堟潈澹版槑 - 骞垮憡涓氬姟 - 涓氬姟鎷撳睍 - 浜烘墠鎷涜仒 - 鑱旂郴鏂瑰紡

Copyright (C) 2001-2013 dzwww.com. All Rights Reserved

澶т紬鎶ヤ笟闆嗗洟涓诲姙 Email:webmaster@dzwww.com 鏂伴椈淇℃伅鏈嶅姟璁稿彲璇� 闊冲儚鍒跺搧鍑虹増璁稿彲璇�

椴両CP澶�09023866鍙� 鏂板嚭缃戣瘉锛堥瞾锛夊瓧02鍙� 缃戠粶瑙嗗惉璁稿彲璇�

Copyright (C) 2001-2013 dzwww.com. All Rights Reserved

澶т紬鎶ヤ笟闆嗗洟涓诲姙 Email:webmaster@dzwww.com 鏂伴椈淇℃伅鏈嶅姟璁稿彲璇� 闊冲儚鍒跺搧鍑虹増璁稿彲璇�

椴両CP澶�09023866鍙� 鏂板嚭缃戣瘉锛堥瞾锛夊瓧02鍙� 缃戠粶瑙嗗惉璁稿彲璇�