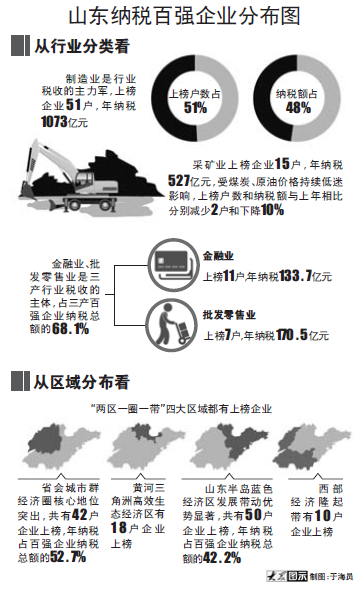

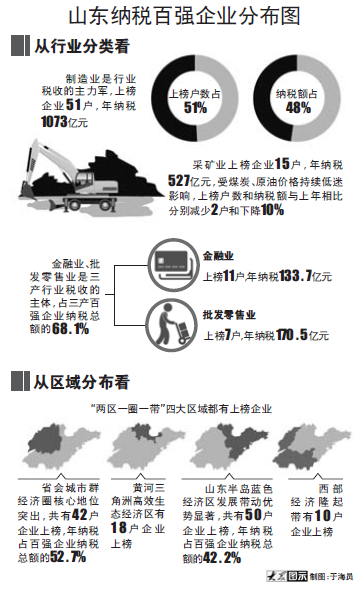

山东纳税百强企业分布图

2013年,我省纳税百强企业缴纳税款达到2230亿元,增长5.1%;5户企业年纳税超过100亿元,比上年增加2户;三产税收增速快,年纳税446.5亿元,比上年增长9.1%;与此同时,也存在三产税收总量偏低,区域发展存在较大差别,民营经济占比不高等问题。

4月1日,省国税局和省地税局联合发布的2013年度山东省纳税百强排行榜,在展示山东企业实力、业绩和责任的同时,也透露出我省转方式调结构的积极变化和努力方向。

转调成效初步显现

“透过纳税百强榜,可以明显感觉到我省转方式调结构已经取得初步成效。”山东省宏观经济研究院社会发展研究所所长刘德军分析。

省地税局副局长李功介绍,2013年,我省纳税百强企业缴纳税款2230亿元,增长5.1%,占全省税收收入的28.4%;上榜门槛从上年的4亿元大幅提升到4.74亿元;5户企业年纳税超过100亿元,比上年增加2户……对此,刘德军认为,面对复杂严峻的国内外经济形势,纳税百强企业能取得如此骄人业绩,主要得益于我省转方式调结构的努力。

特别是,服务业转调成效显现。近几年,我省坚持扩大规模与优化结构并重,制定出台了一系列扶持政策措施。2011年,山东服务业投资比重首次达到50%,服务业投资比重反超第二产业。2013年,产业结构调整稳步推进,三次产业比例由上年的8.6:51.4:40.0调整为8.7:50.1:41.2。其中,第二产业增加值占GDP的比重下降了1.3个百分点,而第三产业的比重上升了1.2个百分点。反映在税收上就是,三产税收增速快,有28户企业上榜,年纳税446.5亿元,占百强企业纳税总额的20%;比上年增长9.1%,高于百强企业税收增幅4个百分点。

“两区一圈一带”区域协调发展。四大区域都有上榜企业,省会城市群经济圈和山东半岛蓝色经济区优势明显。省会城市群经济圈核心地位突出,上榜企业税收贡献大,共有42户企业上榜,年纳税占百强企业纳税总额的52.7%。山东半岛蓝色经济区发展带动优势显著,共有50户企业上榜,比上年增加2户,年纳税占百强企业纳税总额的42.2%。黄河三角洲高效生态经济区和西部经济隆起带也分别有18户和10户企业上榜。

资源型企业占比依然过大

对于我省今后的转调之路,刘德军归纳为四个字:“长且艰巨。”

从纳税百强企业的产业分布看,二产主体地位明显,有72户上榜,年纳税1783.6亿元,占百强纳税总额的80%;三产税收增速快但总量偏低,有28户上榜,年纳税446.5亿元,占百强纳税总额的20%;比上年增长9.1%,高于百强税收增幅4个百分点。纳税百强企业主要涉及制造、采矿、金融、批发零售、交通运输、房地产、电信等行业。其中,制造业是行业税收的主力军,上榜户数和纳税额分别占百强企业51%和48%,与我省制造业大省的地位相吻合。

“从产业结构看,我省二产依然占比过大,且多是资源型企业。反映在税收上就是,二产主体地位明显,三产税收增速快但总量偏低。”刘德军进一步分析,我省重工业增加值占规模以上工业增加值的比重高达68%,传统工业占比高达70%以上,产值排在前三位的化工、农副产品加工和纺织业均为资源型产业,而广东、江苏的第一大产业均为计算机通信和电子设备制造业。另外,我省第三产业占比一直偏低,尽管近年来有了一些积极改变,但依然是我省经济发展的短板。2013年底,我省服务业比重达到了41.2%,但比江苏、浙江和广东分别低3.5、4.9和6.6个百分点,且传统服务业占比高达50%左右。

在纳税百强榜上,中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司和山东中烟工业有限责任公司分别以纳税228亿元和190亿元,名列前两位,已经连续5年。业内戏称“油水多、烟味重”。

从纳税百强榜可以看出,我省区域发展存在较大差别,需要进一步统筹协调推进。以东营、滨州为主体的黄河三角洲高效生态经济区税收增速趋缓,18户上榜企业2013年纳税439.6亿元,比上年增长0.4%。西部经济隆起带10户上榜企业2013年纳税139.5亿元,占百强企业纳税总额的6.3%,上榜企业仍然以传统的煤炭开采、化工医药等行业为主。

另外,从所有制结构看,公有制企业主体地位显著,非公企业有待提高。刘德军认为,我省民营经济在政策上与江苏站在了相当平台,问题关键是落实不到位,从而导致了总体实力较弱。

优势要巩固,短板需接长

“不足就是努力的方向,短板应该加快接长。”刘德军认为,目前,我省转方式调结构已进入关键期、瓶颈期、重要战略机遇期。

去年,我省吹响了实现工作指导重大转变的号角,要求各级各部门切实转变观念,不再简单以GDP增长率论英雄,坚持运用腾笼换鸟、凤凰涅槃的思路和方法,以调整优化产业结构为重点,积极推动三次产业结构从“二三一”向“三二一”转变,产业结构向价值链高端转变,管理方式向现代管理制度转变。

刘德军认为,借鉴江苏产业发展经验,山东产业发展应继续实施高端高质高效产业发展战略,更加突出结构优化升级,坚持战略性新兴产业和现代服务业“两轮共驱”,巩固优势与接长短板并举,在三次产业融合发展中,强化重点发展领域,培植新的产业优势。

对于服务业这块发展“短板”,刘德军建议,在大力调整服务业产业结构,突出发展信息、物流、教育、研发、文化、旅游、养老、医疗、金融以及各种新型商务服务业的同时,要立足我省制造业大省的特点,全力推动服务业和制造业的融合发展,打开生产性服务业发展新空间,积极培育发展服务业新兴业态。

“江苏推动区域协调发展的做法值得我们借鉴,特别应认真研究借鉴苏北迅速崛起的经验,以此推动我省西部地区的跨越发展。”刘德军认为,我省应继续深化实施区域发展战略,突出重点,强化差异化和协调化发展,打造区域整体竞争新优势。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属大众报业集团大众日报·大众网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。

![[映像菏泽]第3期:中摄协会员镜头下的菏泽①](../../pic/201404/W020140401690630501445.jpg)