血拼 徐 骏作(新华社发)

2月18日,出租车司机使用两部手机,分别装着“嘀嘀打车”和“快的打车”软件,以方便“抢单”。新华社记者 沈伯韩摄

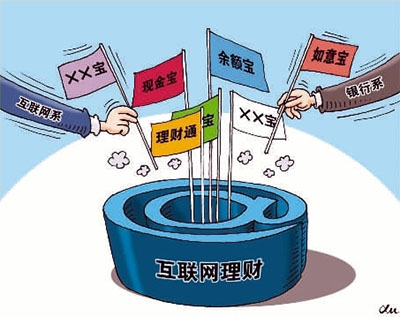

押“宝” 徐 骏作(新华社发)

制图:潘旭涛

马年春节前后,在众多一线、二线城市生活的人们,开始习惯用两个打车应用:“快的打车”和“嘀嘀打车”。这两个分别背靠阿里巴巴和腾讯的打车软件,因为出手数十亿补贴乘客与司机,迅速聚拢了人气。

面对汹涌而至的移动互联网时代,大公司们以资本卡位,迅速抢滩,在新的行业布局中谋求有利位置。而人们的现实生活,则在这个人人都有手机的年代,在这个大数据的年代,发生着巨大的变革。

“这些变革背后,是移动互联网时代的思维方式在规划、推动甚至主导,可以说,这种新思维正在重塑现实生活。”相关专家如是表示。

①打车应用“疯狂烧钱”

家住北京东三环附近的张艾,近日从太平桥大街打了个车回家,车费共29元。她和出租司机的手机里都装了“快的打车”和“嘀嘀打车”两个打车App(手机客户端),在分别用两个App绑定的支付宝和微信结算后,她一合计,这次近10公里的打车,花了自己区区4元钱,而支付宝和微信分别替她支付了13元和12元,还分别为出租司机补贴了10元。

“尽管嘀嘀打车等都表示加大了反作弊的力度,称对有现场叫车和指定叫车等作弊行为的司机和乘客会永久封号,但现在看来,还是有漏洞可以钻的。”张艾说。

这样一个看似不可思议的“烧钱”行为,正在全国的几十个城市时刻上演着。兴起已两年有余的打车软件,因为阿里巴巴和腾讯两家巨头的介入,在马年春节后正在演化为一场支付宝和微信间的“近身肉搏战”。

从去年12月起,在北京就可以实现手机支付宝付打车款,通过给乘客单笔最高200元的免单额度或是返还5元现金的方式,在一个月内累积了超过5万人尝鲜;今年1月上旬,“嘀嘀打车”在32个城市开通微信支付,乘客使用微信支付车费就立减10元,司机立奖10元。这一活动迅速点燃了用户的参与热情,一个月内,补贴总额高达4亿元。

与支付宝联合的“快的打车”毫不示弱。在其所覆盖的全国40个城市里,自1月21日起宣布再投入5亿元,“请全国人民免费打车”,给乘客的奖励升至每单10元,司机则每单奖励15元。

故事远未结束。从2月17日起,两者的竞争再度升级。“嘀嘀打车”与微信支付第三轮营销活动宣布再投入10亿元,将补贴重新调回10元。而当天下午,“快的打车”就针锋相对地宣布“奖励永远比同行多一元钱”。

2月18日,“嘀嘀打车”将补贴提到随机的12元—20元,“快的打车”则将每单减免提高到最少13元,超过了全国绝大多数城市的出租车起步价。同时,两家还打起了捆绑战,“嘀嘀打车”将微信游戏“全民飞机大战”中的高端战机列入赠送范围,而“快的打车”则开启了赠送淘宝及天猫平台上的退货包邮。

“烧钱”带来的效果是明显的。出门前先用软件打车正在成为越来越多“打车一族”的习惯,来自“嘀嘀打车”的数据显示,1月10日至2月9日首轮互动期间,其用户突破4000万,较活动前增长了一倍;支付宝的数据也显示,到1月25日,每天用支付宝钱包付打车款的日订单数就超出15万笔。

对的士司机而言,由于减少空驶率和补贴效应,收入也增加不菲,在采访中,有的司机就对记者直言,月收入增加2000元左右。为了更快更多的接单,不少司机都在车上装上了两台手机。

不过,“打车大战”收获的并不是赞誉声一片。司机行车过程中频繁看手机接单是否会带来安全隐患?是否会降低路招成功率给不会使用打车软件的人群造成不公平?……这些,都成为近期热议的话题。

在此背景下,相关主管部门的政策也在不断出台:北京市交通委出台规定,要求司机在出租车内只能安装一个叫车软件终端;成都市交管局相关负责人表示,驾驶员在驾车同时用手机抢单,将面临罚款100元、记2分处罚;昆明市出租汽车管理局相关负责人则表示,正在设计官方打车软件。

“除彼此间火热的竞争外,不确定的行业政策成为两个打车App共同面临的问题。”有业内人士如是表示。